YOとは?Paradigm等が$14M出資、次世代おまかせ資産運用

DeFiでの資産運用は高い利回りが魅力的ですが、最適なリターンを求めて常に情報を追い、複雑な操作を繰り返すのは大変です。

今回ご紹介するYOプロトコルは、そんな悩みを解決するために生まれた「おまかせ資産運用」サービス。

一流VCのParadigmが支援し、元Uberのチームが開発を主導しています。その具体的な仕組み、特徴、そして将来性に迫ります。

YOプロトコルとは?

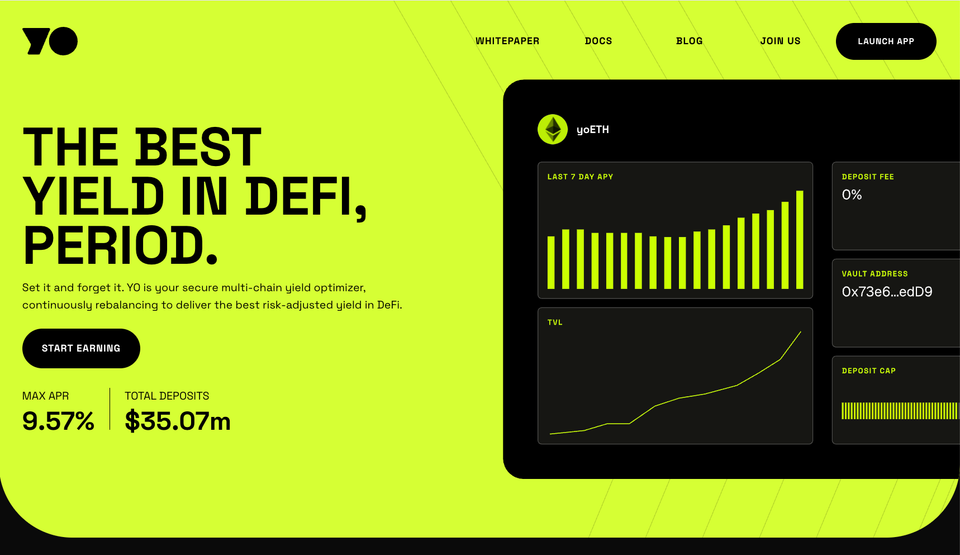

YO (@yield) は、DeFiの複雑さを背景に隠し、ユーザーが手間をかけずに最適なリターンを追求できる環境を目指すプロジェクトです。

その中核は、様々なブロックチェーン上のDeFiから最も効率的な利回り戦略を探し出してくれる「イールドアグリゲーター」と呼ばれるサービス。ユーザーはETHやUSDCといった資産をYOの「ボールト」と呼ばれる保管庫に一度預けるだけ。

その後は、プロトコルのアルゴリズムが自動的にBase、Ethereum、Solanaといった複数のチェーンをまたいで、最もリスク対効果の高い運用先へと資産を再配置してくれます。

まさに「Set It and Forget It(一度設定すればあとはおまかせ)」というコンセプトを体現した、新しい形の資産運用プラットフォームです。

YOプロトコルの主な特徴

YOプロトコルが他の類似サービスと一線を画す点はどこにあるのでしょうか。その強みとなる3つの特徴を具体的に解説します。

1. 「リスク調整後」の最適な利回りを追求

YOプロトコルの最大の独自性は、親会社であるExponential社が開発した機関投資家グレードのリスク評価システムにあります。

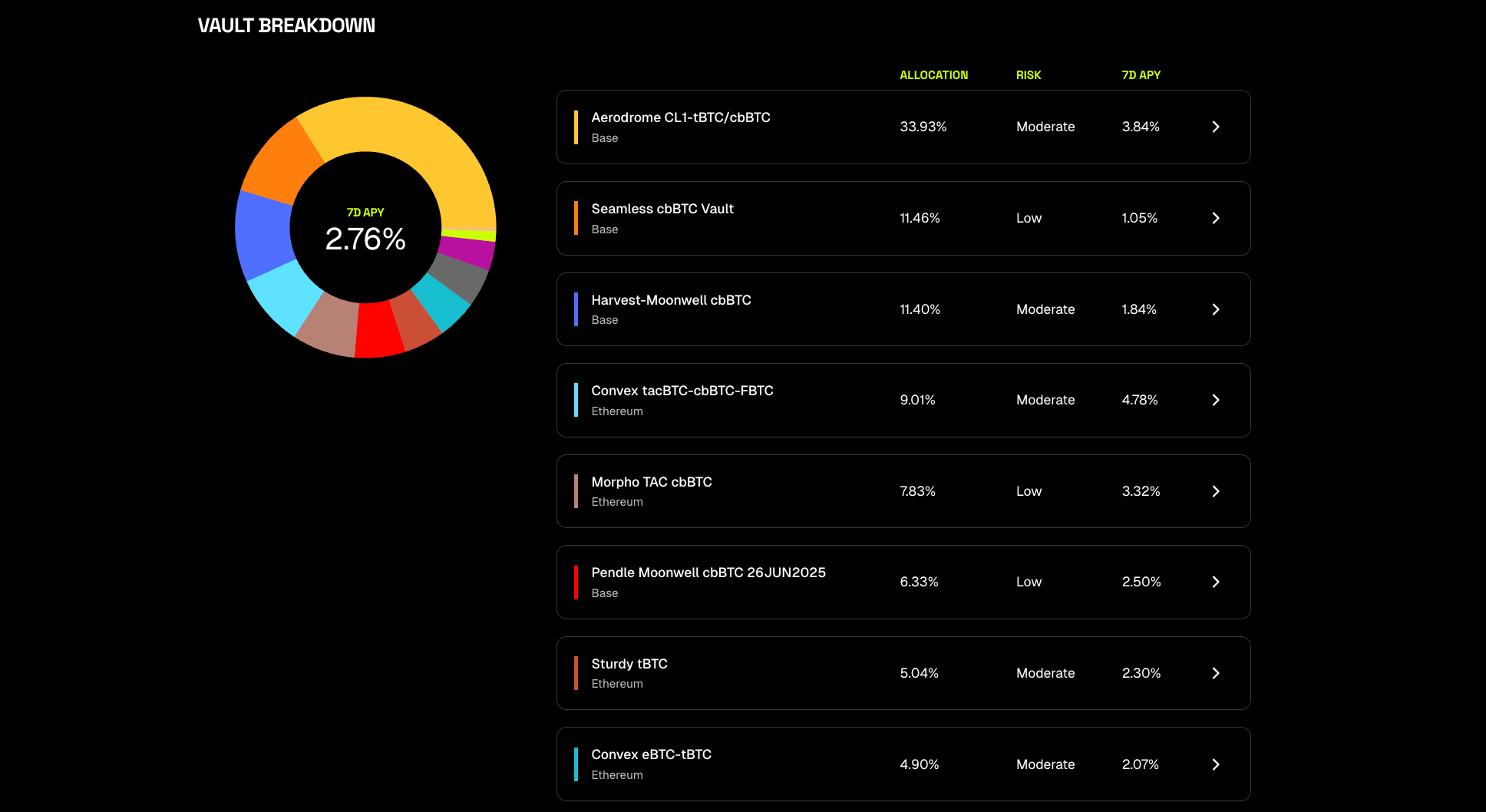

多くのイールドアグリゲーターが単純に最も高い利回り(APY)を追い求めるのに対し、YOは「リスク調整後」の最適なリターンを重視します。

具体的には、スマートコントラクトのコード品質、プロジェクトの成熟度、トークンの設計など、1,000を超えるリスク項目を分析。それらを総合的に評価し、「A~F」のシンプルなスコアを算出します。

この評価システムは、DefiLlamaのようなデータ分析プラットフォームにも採用されており、その信頼性を示しています。YOは、この評価を用いて高リスクなだけのプロトコルを避け、特定のリスク許容度の範囲内で最もリターンが見込めるポートフォリオを自動で構築します。

これは、単なる利回り最大化ツールではなく、「DeFiのロボアドバイザー」と呼ぶにふさわしいアプローチです。

2. 元Uber出身のチームとトップVCによる強力な布陣

プロジェクトの信頼性を測る上で、チームの経歴と支援者は極めて重要な要素です。

YOプロトコルを開発するExponential社は、Driss Benamour氏(CEO)とMehdi Lebbar氏(President)によって共同設立されました。両氏はともに、世界的な巨大テクノロジー企業であるUberで要職を歴任した経歴を持ちます。

さらに、YOは2022年に1,400万ドル(約22億円)の資金調達を完了しています。このラウンドを主導したのは、暗号資産分野で最も影響力のあるベンチャーキャピタルの一つ、Paradigmです。

Paradigmは、UniswapやOptimismといった数々の成功プロジェクトを初期から支援し、トークン発行と分散化へと導いてきた実績があります。彼らの支援は、資金的な後ろ盾だけでなく、プロジェクトの将来性に対する強力な信任投票と言えるでしょう。

3. チェーンの壁を越えた、手間いらずの資産運用

YOは、ユーザー体験のシンプルさも徹底的に追求しています。

通常、複数のブロックチェーンで資産運用を行うには、チェーンごとに異なるウォレットを用意し、ブリッジを使って資産を移動させ、それぞれのDeFiで操作を行う必要がありました。

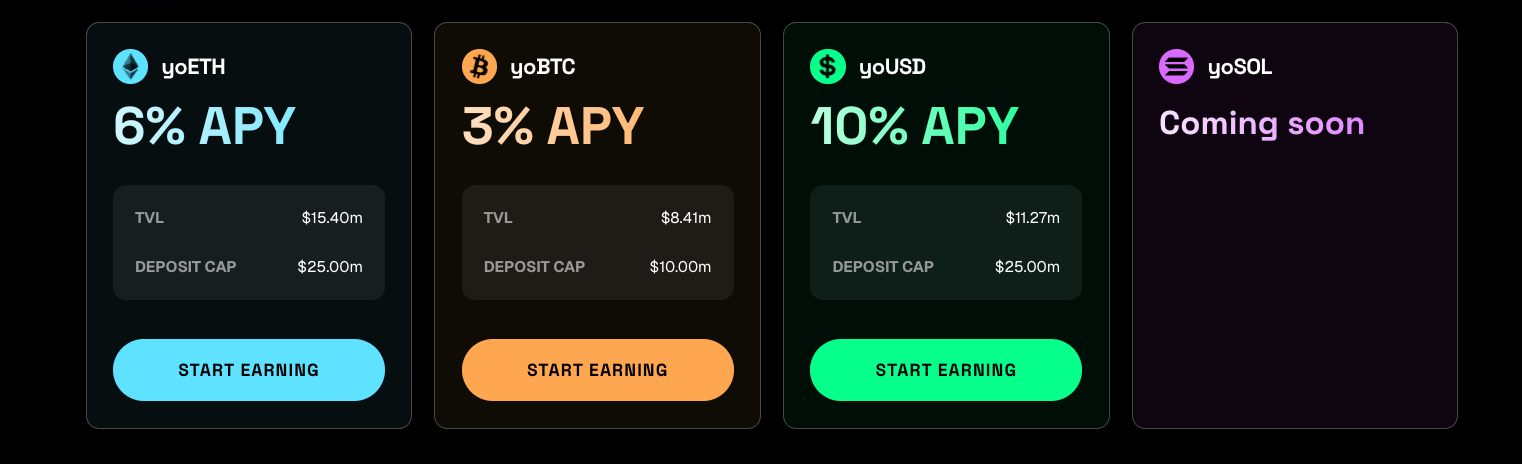

しかしYOでは、ユーザーはBaseチェーン上の単一のボールトに資産を預けるだけで、すべてのプロセスが完了します。預け入れた資産は「yoETH」や「yoUSD」といった利回り付きのトークンに変換され、これが預かり証の役割を果たします。

あとはプロトコルのアルゴリズムが、市場環境の変化に応じて自動的にBase、Ethereum、Solana上の最適な運用先へと資産をリバランスし続けてくれます。ユーザーは複雑な操作から解放され、自身の資産が常に最適な場所で運用されている安心感を得ることができます。

エアドロップの狙い方

YOはポイント制を導入しています。そのためトークン発行とそれに伴うエアドロップが実施される可能性は高いと考えられます。

現時点で、将来のエアドロップ対象者になるために取れる具体的なアクションはボールトに資産を預けること。

公式サイトにアクセスし、ETH、USDC、WBTCなどをサポートされているボールトに預け入れます。あとは勝手にリスクも考慮した上で“最も効率がいい”運用をしてくれます。

こちらから参加できます。

通常は1ドルにつき1ポイントが毎日貯まりますが、現在は5倍のポイントが貯まるため、お得なフェーズです。

また、執筆時点では参加アドレス数は約1600。Paradigmが出資しているプロジェクトとしてはかなりの過疎状態。Paradigmの力を信じるなら、地味ながらエアドロ狙いにいいプロジェクトかもしれません。

リスクと注意点

どのような有望なプロジェクトにも、投資を検討する上で認識すべきリスクは存在します。YOプロトコルにおける主な懸念点は以下の通りです。

- 監査レポートの不在: 数百万ドルの資産を預かるプロトコルにとって、第三者機関によるスマートコントラクトの監査レポートは極めて重要です。現時点では、この監査レポートが一般に公開されておらず、容易にアクセスできない状態です。これは、技術的なリスクを評価する上で懸念材料となります。

- 公開ロードマップの欠如: プロジェクトの将来的な開発計画や、分散化への具体的な道筋を示す公式なロードマップが現時点で存在しません。これにより、長期的な見通しが立てにくい状況です。

- 中央集権的な運用: 現在の資産運用戦略やリバランスは、チームが管理するオフチェーンのアルゴリズムによって実行されています。ユーザーは、チームの能力と誠実さを信頼する必要がある段階です。

これらの点は、プロジェクトがまだ初期段階にあることを示しています。特に監査レポートの公開は、本格的な投資を検討する上での重要なマイルストーンとなるでしょう。

まとめ

最後に、YOプロトコルの要点を3つのポイントで振り返ります。

- 独自のリスク評価モデル: 単なる高利回り追求ではなく、機関投資家レベルのリスク分析に基づき「リスク調整後」の最適リターンを目指す、洗練されたアプローチを採用しています。

- 信頼できる布陣: 元Uber出身の経験豊富なチームと、トップVCであるParadigmの強力な支援が、プロジェクトの信頼性と将来性を支えています。

- エアドロップへの期待: 将来的なガバナンストークンの発行と、それに伴う初期ユーザーへのエアドロップが濃厚と見られており、早期参加のインセンティブとなっています。

監査レポートの不在など、現段階では注意深く見守るべき点も確かに存在します。しかし、DeFi資産運用の複雑さという根源的な課題に対して、極めてスマートな解決策を提示していることは間違いありません。

YOは、今後のDeFiにおける資産運用のスタンダードを塗り替える可能性を秘めた、注目すべきプロジェクトです。

参考資料

- YO Protocol 公式サイト: https://www.yo.xyz/

- The Block - Paradigm-backed Exponential launches DeFi platform 'YO': https://www.theblock.co/post/353958/paradigm-backed-exponential-launches-defi-platform-yo-to-optimize-yield

- YO Protocol 公式Xアカウント: https://twitter.com/yield

- DefiLlama - YO Protocol: https://defillama.com/protocol/yo-protocol

- YO Protocol ドキュメント: https://yo0-1.gitbook.io/yo-protocol/

- Exponential (開発元) 公式サイト: https://exponential.fi/

- Exponential Risk Rating 詳細: https://exponential.fi/learn/risk-rating

- Immunefi バグバウンティプログラム: https://immunefi.com/bug-bounty/yo-protocol/

- The Org - Driss Benamour (CEO) プロフィール: https://theorg.com/org/exponential-defi/org-chart/driss-benamour

- Coinbase - Yield Optimizer ETH: https://www.coinbase.com/price/yield-optimizer-eth