M0とは?エアドロップの狙い方やプロジェクト内容を徹底解説

今回は約6000万ドルを調達している「M^0」というステーブルコイン関連プロジェクトを深掘りしていきます。

M^0自体はあまり話題になっていませんが、実はエアドロップ狙いで話題になったNobleも、この M^0を活用しています。

そもそもM^0とはどんなプロジェクトなのか、エアドロップを狙うにはどうすればいいか、などを解説します。

M^0とは、ステーブルコイン発行プラットフォーム

M^0(エムゼロ)は、ざっくり言うと「安定した利回りが期待できる米国債で裏付けされたステーブルコインを、複数の主体が共同発行するプラットフォーム」を開発しています。

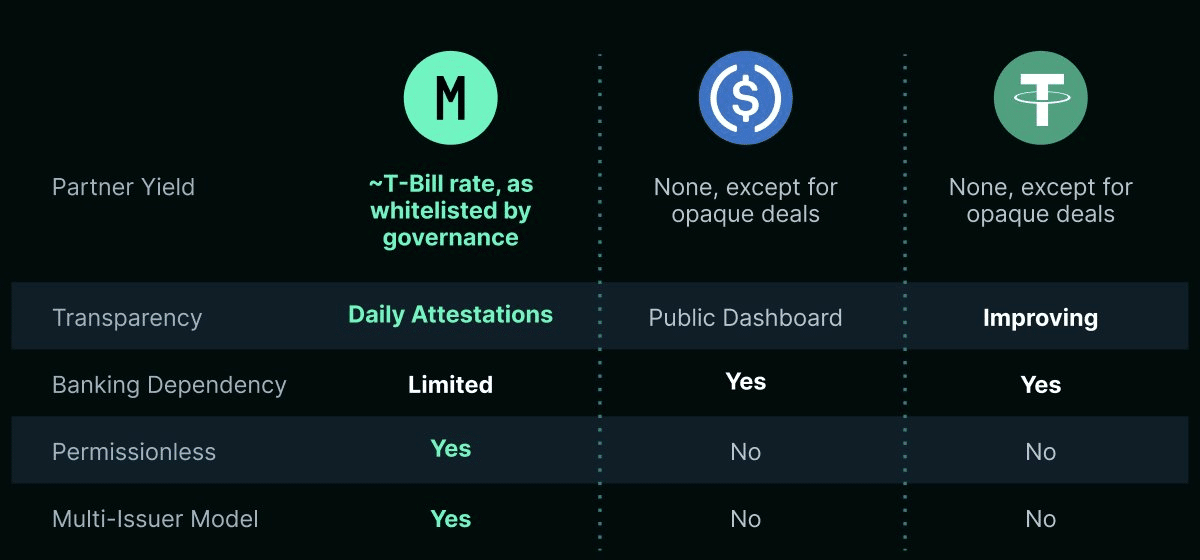

通常、USDTやUSDCといったステーブルコインは、発行する企業が単独で裏付け資産(法定通貨や国債など)を保有し、利用者に1ドル相当のトークンを提供する仕組みになっています。しかし、一社にすべてが集中していると、企業の破綻リスクや不透明な準備金管理などの問題が浮上しやすいのが現実です。

そこでM^0は「米国短期国債をメイン担保として、複数の組織が連携し1つのステーブルコインを発行する」というモデルを実装しました。

複数の発行者が担保を供出し、それをオンチェーンで証明しながら同じステーブルコイン($M)を発行することで、リスクの分散と透明性の両立を目指しています。

資金調達:Panteraなどから計$57.5M調達

2023年から2024年にかけて、M^0は合計約5,750万ドルの資金を調達しています。

シードラウンド(Pantera Capital主導)で2,250万ドル、シリーズA(Bain Capital Crypto主導)で3,500万ドルという大きな金額が集まり、VCからの期待が伺えます。

M^0の用途:独自ステーブルを簡単に発行

M^0は「マネーのミドルウェア」とも称され、各種アプリケーションの裏側で安定したステーブルコインを提供するバックエンドとなることを目指しています。

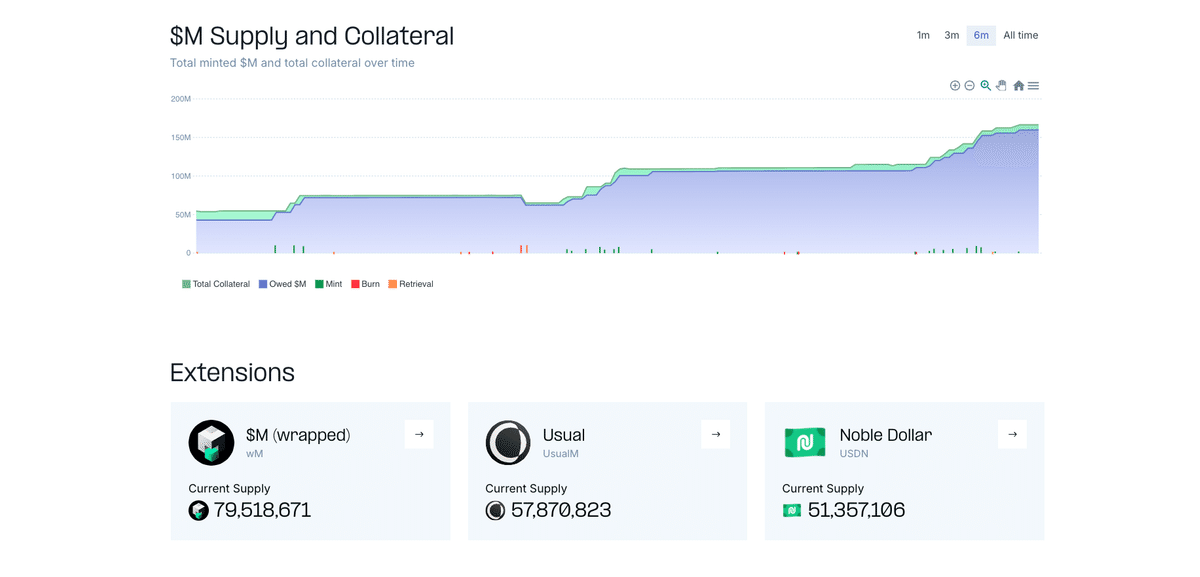

具体的な用途として、他プロジェクトがM^0上の$Mを拡張して自社ブランドのステーブルコインを短期間で構築できることが最大のメリット。

開発者はステーブルコイン・$Mを基盤として利用し、独自の銘柄名やロゴ付与、コンプライアンス機能(アドレス許可リストや凍結機構)、利回り配分ロジックなどを組み込んだ拡張トークンを発行できます。

これら拡張ステーブルコインは常に$Mと1:1で交換可能で、M^0ネットワーク上で流動性を共有できるため、流通の断片化を防ぎつつ各用途に特化した機能を持たせることが可能です。

実際にCosmosエコシステムのNobleが「Noble Dollar (USDN)」を発行したり、Usualが自社の決済用ステーブルコインにM^0を統合するなどの事例が出ています。

こうした事例が増えていけば、M^0上にさまざまなブランドや機能のステーブルコインが誕生する可能性があります。

ただし実際のところ、M^0のTVLは成長しているものの、ほかの人気プロジェクトと比較するとまだ低空飛行を続けています。

Nobleのような独自ステーブルコインを発行するプロジェクトが増えていくのかが、今後の成長の鍵になっています。

M^0の仕組みの詳細

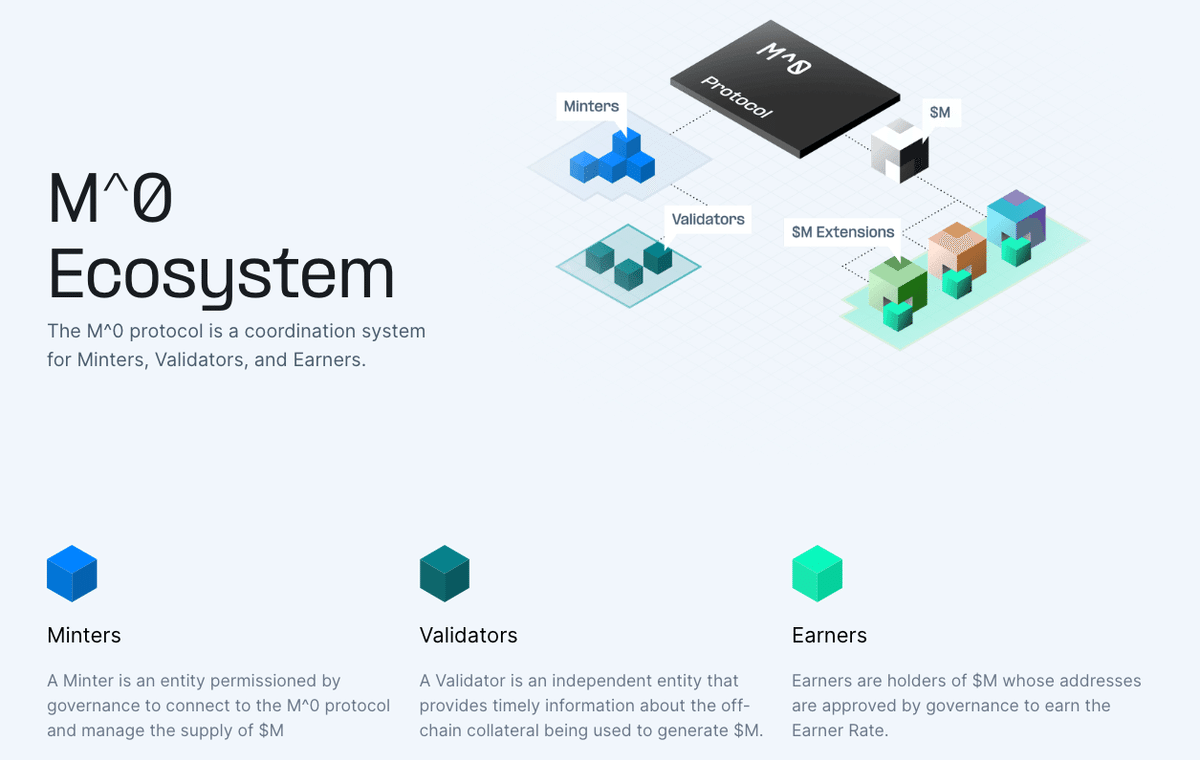

M^0の主要な構造は以下の通りです。

M^0を支える3つの役割

M^0プロトコルには発行者(Minters)、検証者(Validators)、収益受取人(Earners)という3つの主要な参加者が存在します。

- 発行者: ガバナンスから許可を得た組織(CEXやDeFiプロジェクトなど) で、担保を提示して$Mを発行します。各発行者は定期的に担保額を報告する義務があり、遅延時にはペナルティが科されます(担保引き出しコストが増加)。

- 検証者: 独立した監査ノードで、オフチェーンで保管される担保を確認し、デジタル署名を発行します。この署名に基づいて担保情報がオンチェーンで更新され、発行者は$Mのミントを提案できるようになります。

- 収益受取人: $Mの保有者のうち、ガバナンス承認されたアドレスがこの役割を得ます。収益受取人に指定されたウォレットでMを保有すると、担保から生じる金利収入をオンチェーンで受け取れる仕組みになっています。

$Mの担保と価格安定メカニズム

発行される$Mは米国短期国債などによる超過担保で裏付けられています。銀行預金などは使わず銀行リスクを排除した設計です。

価格維持は基本的に裁定取引(アービトラージ) に委ねられており、1ドルを下回れば発行者が市場から買い戻して担保引き出しをおこない価格を押し上げ、上回れば担保を追加して$Mを追加発行し価格を押し下げるインセンティブがあります。

M^0は2トークンでガバナンスを支える

M^0にはステーブルコインの$Mだけでなく、ガバナンストークンとして$POWERと$ZEROが存在します。

従来のプロジェクトでは、ガバナンストークンは一種類で「誰がどれくらい保有しているかで投票権が決まる」ケースが多いですが、M^0は二段階方式を採用しています。

$POWER: 日常的なプロトコル提案(例:担保比率の調整、新規発行者の許可など)に投票できます。ただし投票をサボると徐々に投票力が希釈され、積極的なコミュニティ参加が促されるしくみです。

$ZERO: プロトコルの根幹に関わる重大事項(大規模アップグレードや、$POWERを無効化する措置など)にのみ投票が可能。$POWER保有者の不正や腐敗が生じた場合、この$ZEROによってシステムを再起動できるような位置づけです。

この設計により、多数派の投票者が結託して不正を働くのを防ぐ役割が期待されます。中央集権にも偏らず、逆に完全放任にもならず、適度な分散ガバナンスを目指すというわけです。

これらの現在の保持者は非公開ですが、少数の関係者のみが保持していると思われます。

カスタマイズ可能な利回り

もうひとつ興味深い仕組みが、カスタマイズ可能な利回り配分です。

米国債などの担保を運用すると、当然ながら一定の利息が発生します。従来のステーブルコインは、その利息のすべてを発行企業が得るか、あるいはすべてユーザーに還元するか、二択になりがちでした。

一方でM^0では「誰にどれくらい利息を配分するか」をカスタマイズできるようになっています。

さらに、収益受取人に指定されたウォレットの$M残高は、オンチェーン上で自動的に増えていく仕組みを取り入れています。DeFiで運用をせずとも勝手に資金が増えるという仕組みは、多くの投資家たちにとって魅力的でしょう。

※NobleのUSDNも、この仕組みを使って利息の大半を保有者に分配しています。

M^0のエアドロップについて

エアドロップ実施の可能性はありそう

2025年3月時点ではM^0がエアドロップをおこなうという公式発表はありません。また、ガバナンストークンである$POWERや$ZEROも、まだ大規模なコミュニティ配布はおこなわれていません。

ただし、いくつかの点から将来的なエアドロップの可能性を感じられます。

- 分散化という目標: M^0は分散型の金融インフラを目指していると述べられています。真の分散化のためには、ガバナンストークンが初期投資家やチームだけでなく、より広範な参加者に配布されることが必要です。

- ガバナンス参加への報酬: $POWERトークンでのガバナンス参加で$ZEROトークンを得られる仕組みがあります。さらにはその$ZERO保有者には何らかの報酬分配があるような説明もあります。このような仕組みは、一部の関係者だけではなくより多くの保有者が生まれることを想定していると推測できます。

- フェーズの表現: 2024年6月の発表で、プロトコルが「限定的な利用可能フェーズ(Limited-Availability Phase)」に入ったと述べられています。これは、現状が制限された状態であり、将来的に拡大される可能性があることを示唆しているとも解釈できます。

結論として、断定はできないものの一般のユーザーを含めてガバナンストークンを配る可能性があると考えています。

M^0のエアドロップの狙い方

現在できる最も効率がいいエアドロの狙い方は、$Mをベースにしているステーブルコイン・$USDNを保持し、Nobleのポイントプログラムに参加することです。

もしM^0からのエアドロがなくてもNoble側で利益が出る可能性が高いです。Nobleのエアドロ参加についてはこちらをご覧ください。

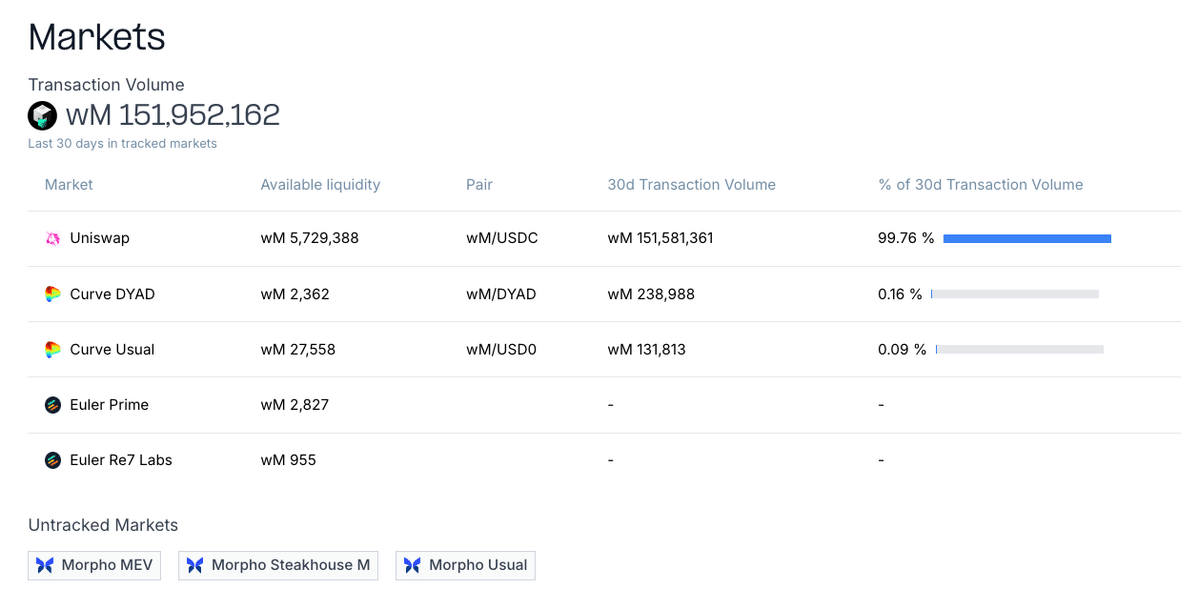

また、さらに忠誠心を高めるとしたら、$Mを手に入れてCurveなどで流動性を提供するなども可能です。ただし、こちらの場合は何もない可能性もあるので、あえてやらなくてもいいかなという印象です。

まとめ

M^0は、従来のステーブルコインにはない要素を数多く取り入れた注目のプロジェクトです。

$Mを使った新ステーブルコインを発行するプロジェクトが増えていくのか、エアドロップにつながりそうなキャンペーンを実施するか、など公式の情報を追っていきましょう。